Daftar Isi

Bab 1: Pertemuan yang Tak Direncanakan

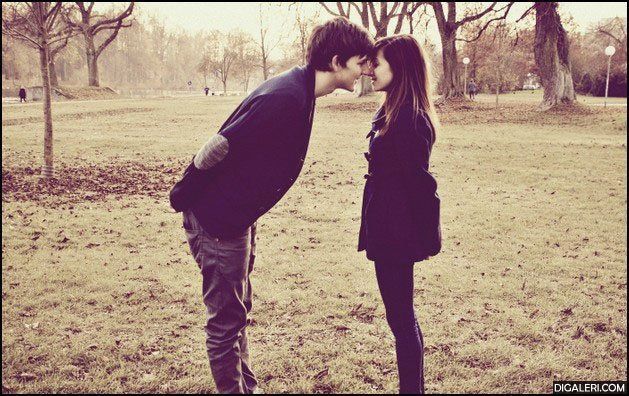

Hari itu langit cerah, matahari memancarkan sinarnya yang hangat, namun hawa di kota terasa sejuk. Angin sore yang berhembus pelan menambah kesan damai, seolah menenangkan setiap orang yang beraktivitas di luar rumah. Di sebuah taman kota yang biasa dipenuhi anak-anak bermain, ada satu sosok yang duduk di bangku taman sambil memegang buku. Dia adalah Alisha, seorang mahasiswi yang sedang mencari ketenangan di tengah rutinitas kampus yang semakin padat.

Di seberang taman, seorang pria tengah berjalan sendirian, seakan tak ada tujuan pasti. Namanya Daffa, mahasiswa jurusan teknik yang lebih sering menghabiskan waktu dengan tugas-tugas dan proyek-proyek besar daripada berinteraksi dengan orang lain. Hari itu, seperti biasanya, dia berjalan mengelilingi taman untuk menghilangkan penat. Tapi, tak ada yang tahu bahwa langkahnya hari itu akan membawanya pada pertemuan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya.

Daffa berhenti sejenak di dekat sebuah pohon besar yang rindang. Pandangannya tertumbuk pada seorang gadis yang sedang duduk di bangku taman dengan wajah serius, seolah tenggelam dalam dunia bukunya. Ada sesuatu yang menarik perhatian Daffa, meskipun dia tidak tahu apa itu. Mungkin caranya membaca, atau mungkin hanya kebetulan bahwa gadis itu duduk di sana, di tempat yang sama seperti yang sering dia lewati.

Namun, seperti kebanyakan orang yang tak terlalu peduli dengan orang lain, Daffa berusaha mengabaikan rasa penasaran itu dan melanjutkan langkahnya. Saat itu, di sela-sela pikirannya yang terpusat pada proyek tugas kuliah yang belum selesai, suara seorang anak kecil yang berlari ke arahnya tiba-tiba membuat Daffa tersentak. Si anak kecil terjatuh tepat di depannya, tangannya terkilir dan wajahnya memerah menahan sakit.

Insting Daffa langsung beraksi. Dia segera berjongkok dan membantu anak itu untuk berdiri. “Kamu nggak apa-apa, dek?” tanya Daffa sambil menahan cemas. Anak itu hanya menggelengkan kepala, tampaknya menahan tangis. Daffa meraih tangan si anak kecil dengan hati-hati, berniat membawa anak itu ke tempat yang lebih aman.

Namun, saat Daffa berdiri, dia tersentak lagi, kali ini karena Alisha, yang entah sejak kapan berdiri di sampingnya, tanpa sepatah kata. Gadis itu, yang sebelumnya tenggelam dalam bukunya, kini memperhatikan dengan serius anak kecil yang sedang cemas.

“Boleh saya bantu?” tanya Alisha dengan suara lembut. Daffa terdiam sejenak, merasa sedikit canggung karena tidak menyadari keberadaan Alisha yang sudah berdiri di dekatnya.

“Ah, iya. Saya rasa tangannya terkilir,” jawab Daffa, mencoba berbicara dengan tenang meskipun ia merasa sedikit malu karena tidak melihat kehadiran Alisha lebih awal.

Alisha mengangguk pelan. “Saya kebetulan pernah belajar P3K waktu kuliah, mungkin saya bisa bantu kalau Anda mau.”

Daffa hanya mengangguk, sedikit bingung dengan sikap tenang Alisha yang justru terasa sangat menenangkan. Tanpa banyak bicara, Alisha dengan cekatan mulai memeriksa kondisi anak kecil itu, kemudian mengalihkan pandangannya ke Daffa.

“Kalau boleh tahu, anak ini siapa?” tanya Alisha.

“Oh, ini adik saya,” jawab Daffa, sedikit gugup, meskipun sebenarnya dia memang tidak mengenal anak kecil itu. “Saya hanya kebetulan bertemu di sini. Dia jatuh tiba-tiba.”

Alisha tersenyum kecil, lalu dengan hati-hati memijat perlahan tangan si anak. “Untungnya nggak parah. Saya rasa cuma keseleo. Tapi sebaiknya jangan dibiarkan begitu saja. Ayo, kita bawa ke klinik terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut.”

Daffa merasa lega melihat anak itu tampak lebih tenang setelah perawatan sederhana yang diberikan oleh Alisha. Tanpa sadar, percakapan mereka mengalir begitu saja, meskipun pada awalnya keduanya hanya saling memberikan jawaban singkat. Namun entah bagaimana, ketegangan yang semula ada perlahan mencair. Daffa mulai merasa nyaman berbicara dengan Alisha, meskipun mereka baru saja bertemu.

“Kalau boleh tahu, kamu kuliah di mana?” tanya Daffa, mencoba membuka percakapan lebih jauh.

Alisha menatap Daffa sejenak, lalu menjawab dengan santai, “Saya di jurusan psikologi, semester lima. Kalau kamu?”

“Teknik mesin. Semester enam,” jawab Daffa, merasa agak kikuk.

Percakapan mereka mengalir tanpa beban, meskipun Daffa merasa aneh. Rasanya, dia seperti sudah mengenal Alisha cukup lama meskipun ini adalah pertama kalinya mereka berbicara. Ada sesuatu dalam diri Alisha yang membuat Daffa merasa nyaman, seperti ada ikatan yang tak tampak.

Sesaat kemudian, mereka sampai di klinik terdekat, dan anak kecil itu langsung dibawa masuk untuk diperiksa lebih lanjut. Alisha dan Daffa berdiri di luar, saling bertukar pandang. Daffa merasa ada sedikit ketegangan yang aneh di antara mereka, namun ketegangan itu terasa hangat dan nyaman.

“Saya… terima kasih sudah membantu,” kata Daffa setelah beberapa detik keheningan.

Alisha tersenyum lembut. “Sama-sama, siapa tahu kita bisa bantu lebih banyak lagi.”

Di saat itu, Daffa merasa dunia seakan melambat. Ada perasaan baru yang muncul dalam dirinya—perasaan yang sebelumnya tak pernah dia rasakan. Sebuah perasaan yang ringan, penuh kehangatan, meskipun tak sepenuhnya dia pahami.Dan dari situ ,semuanya bermula.*

Bab 2: Proses Pengenalan dan Kedekatan

Minggu-minggu setelah pertemuan pertama mereka di taman, Daffa dan Alisha tak sengaja bertemu lagi beberapa kali. Awalnya hanya kebetulan, namun lama kelamaan, kebetulan itu terasa seperti sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Mereka sering berpapasan di kampus, atau kadang berada di tempat yang sama tanpa benar-benar merencanakannya. Daffa mulai merasa bahwa kehadiran Alisha membawa kehangatan yang menyenangkan, meskipun perasaan itu belum bisa ia definisikan dengan jelas.

Di hari yang cerah, Daffa sedang duduk di kafe kampus, menyelesaikan tugas kuliah yang menumpuk. Suasana kafe yang ramai dengan suara mahasiswa yang berbincang-bincang tidak mengganggu konsentrasinya. Namun, sebuah suara yang tidak asing lagi membuatnya menoleh. “Eh, Daffa! Lagi sibuk ya?”

Alisha berdiri di depannya dengan senyum ramah, tangan memegang secangkir cappuccino hangat. Daffa terkejut, tapi senyum kecil langsung merekah di wajahnya. “Oh, Alisha! Lagi ngapain di sini?” tanyanya, merasa agak canggung meskipun sudah sering bertemu.

“Cuma sekadar mampir. Mau cari tempat yang tenang buat ngerjain tugas juga,” jawab Alisha, lalu duduk di kursi seberang Daffa tanpa diminta.

Daffa terkekeh pelan. “Sama. Aku juga lagi ngerjain tugas yang nggak ada habisnya.” Lalu, mereka berdua tertawa kecil, meredakan ketegangan yang mulai terasa. Daffa tak bisa menyangkal, setiap kali bersama Alisha, suasananya terasa begitu nyaman, meskipun obrolannya hanya soal tugas dan kuliah.

Hari itu, mereka menghabiskan waktu sekitar satu jam hanya dengan berbincang ringan tentang berbagai hal. Alisha bercerita tentang rencana kelulusannya yang semakin dekat dan bagaimana dia ingin mengambil program magang di luar negeri. Daffa mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberi komentar atau bertanya lebih lanjut, membuat percakapan mereka mengalir lancar tanpa hambatan.

Alisha, yang biasanya pendiam dan agak introvert, merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Daffa. Dia tidak tahu mengapa, tapi berbicara dengannya terasa begitu mudah. Daffa tidak membuatnya merasa tertekan untuk selalu berbicara banyak, dan itu membuat Alisha merasa nyaman.

Tak lama setelah itu, kedekatan mereka mulai semakin terasa. Mereka mulai saling bertukar pesan, berkomunikasi lewat aplikasi chat, membahas tugas-tugas kuliah, bahkan sesekali berbincang tentang hal-hal ringan seperti musik atau film favorit. Alisha yang biasanya memilih untuk sendirian di perpustakaan kampus mulai merasa bahwa waktu yang dihabiskan dengan Daffa membuatnya lebih bersemangat. Bahkan, suatu ketika Alisha mengundang Daffa untuk menghadiri sebuah acara seminar tentang psikologi yang diadakan oleh kampus mereka. Alisha tahu, meskipun Daffa bukan mahasiswa jurusan psikologi, dia selalu tertarik dengan topik-topik tentang pengembangan diri dan hubungan manusia.

Daffa, yang awalnya ragu, akhirnya memutuskan untuk hadir, meskipun dia tahu itu bukan sesuatu yang biasa dia lakukan. Di acara itu, mereka duduk berdampingan, sesekali berbisik atau tertawa kecil di sela-sela sesi seminar yang cukup serius. Alisha merasa senang bisa berbagi minatnya dengan Daffa, sementara Daffa merasa seperti menemukan dunia baru dalam cara pandang Alisha yang penuh wawasan dan empati.

“Gimana menurutmu? Bisa nggak seminar ini dihubungkan dengan tugas kita minggu depan?” tanya Alisha setelah sesi seminar selesai, berjalan bersama Daffa keluar dari ruang acara.

Daffa mengangguk. “Hmm, menarik juga. Aku pikir kita bisa ambil beberapa poin tentang dinamika kelompok. Pasti bisa jadi referensi tugas.”

Percakapan mereka tidak berhenti hanya di situ. Alisha mulai berbagi lebih banyak tentang dirinya—tentang bagaimana dia suka menulis di jurnal pribadi setiap malam untuk menenangkan pikiran, atau bagaimana dia lebih suka membaca buku-buku fiksi dibandingkan buku teks. Daffa pun membuka diri, menceritakan sedikit tentang keluarganya dan bagaimana dia lebih memilih untuk fokus pada kuliah dan proyek daripada bergaul dengan banyak orang.

Suatu sore, setelah beberapa minggu bertemu secara rutin, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di taman yang sama tempat mereka pertama kali bertemu. Kali ini, mereka tidak hanya berbicara soal kuliah, tetapi mulai saling membuka cerita pribadi. Alisha bercerita tentang masa kecilnya yang sering berpindah-pindah rumah karena pekerjaan orang tuanya, dan bagaimana itu mempengaruhi kepribadiannya yang cenderung tertutup. Daffa mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan beberapa kata-kata penghiburan yang membuat Alisha merasa lebih lega.

“Tapi, walaupun sering pindah, aku jadi bisa belajar beradaptasi sama lingkungan baru. Mungkin itu yang bikin aku lebih nyaman di tempat yang sunyi, nggak banyak keramaian,” cerita Alisha, mata menatap langit yang mulai menguning senja.

Daffa terdiam sejenak, merenung. “Aku bisa paham. Kadang, hidup itu bikin kita ngerasa kita harus terus bergerak, padahal kita cuma butuh waktu untuk berhenti sebentar, untuk lihat ke belakang dan berhitung apa yang udah kita jalani. Terkadang, kita terlalu fokus pada tujuan sampai lupa menikmati perjalanan.”

Alisha menatapnya, merasa ada kedalaman dalam kata-kata Daffa yang sebelumnya jarang dia dengar. Mungkin Daffa memang bukan orang yang terbuka tentang perasaannya, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Alisha merasa dihargai.

Hari itu, mereka tidak hanya berjalan di taman, tetapi juga mulai membangun jembatan kecil antara hati mereka. Mungkin mereka tidak menyadarinya saat itu, tapi setiap percakapan, setiap tawa kecil yang mereka bagikan, membentuk kedekatan yang semakin sulit dihindari. Dari sekadar teman kuliah yang bertemu karena kebetulan, mereka mulai menjadi bagian dari rutinitas satu sama lain—berbagi kisah, tawa, dan kekhawatiran.

Dan entah kapan, Daffa mulai menyadari bahwa ia menantikan setiap pesan Alisha, setiap kesempatan untuk bertemu dengannya. Begitu pun dengan Alisha, yang mulai merasakan bahwa Daffa bukan hanya sekadar teman yang menyenangkan, tetapi juga seseorang yang telah menyentuh sisi hatinya yang paling dalam, tanpa mereka sadari sebelumnya.*

Bab 3: Kenangan yang Tak Terlupakan

Musim hujan datang lebih cepat tahun ini. Di luar jendela kamar kos Alisha, tirai hujan menetes dengan ritme yang monoton, seolah tak ada habisnya. Suara petir yang sesekali menggelegar dan gemuruh angin yang kencang hanya menjadi latar belakang dari kesunyian yang menghampiri. Alisha duduk di tepi tempat tidurnya, memegang sebuah kotak kecil di tangan. Kotak itu sudah berdebu, seakan tak tersentuh dalam waktu yang lama, namun rasanya baru kemarin ia menyimpannya.

Kotak itu penuh dengan kenangan, kenangan yang tak pernah ia duga akan membekas begitu lama. Di dalamnya, ada foto-foto lama, tiket konser yang pernah mereka tonton bersama, dan beberapa potongan surat yang belum sempat ia buka lagi sejak terakhir kali ia menyimpannya. Semua itu milik Daffa.

Alisha menarik napas panjang. Kenangan itu datang begitu mendalam, menghantui dengan cara yang tak bisa ia hindari. Beberapa bulan lalu, perasaan itu begitu jelas. Tapi kini, semuanya terasa kabur. Waktu yang berlalu, bersama jarak yang semakin jauh, membuatnya terombang-ambing antara kebingungannya sendiri.

Itulah kenangan yang tak terlupakan—kenangan yang indah, tapi juga menyakitkan.

Saat itu, di akhir semester lalu, semuanya terasa sempurna.

Hari itu, langit mendung, dengan hujan yang jatuh perlahan membasahi bumi. Daffa menjemput Alisha di kosannya setelah kuliah. Mereka sudah merencanakan untuk pergi ke sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat favorit mereka yang sering mereka kunjungi sejak beberapa bulan terakhir. Alisha merasa senang sekali, seperti biasa, pergi berdua dengan Daffa memberikan perasaan yang tenang dan menyenangkan. Di sinilah mereka bisa berbicara tentang apapun, tanpa rasa terbebani oleh tugas kuliah atau kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan.

Mereka duduk berdua di pojok kafe, seperti biasa. Alisha memilih cokelat panas, sementara Daffa memesan kopi hitam yang selalu ia nikmati. Percakapan mereka mengalir seperti biasa—tentang teman-teman kampus, tentang film yang baru mereka tonton bersama, bahkan tentang rencana liburan yang keduanya impikan. Mereka tertawa, berbicara dengan ringan, namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda bagi Alisha.

Daffa menatapnya dengan tatapan yang lebih serius dari biasanya. “Alisha, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan,” kata Daffa dengan suara yang agak serak, seakan ada beban berat yang ia bawa.

Alisha menatapnya, sedikit bingung, merasakan ketegangan yang tiba-tiba mengisi ruang di antara mereka. “Ada apa, Daffa?”

Daffa terdiam sejenak, lalu menghela napas dalam-dalam. “Aku… aku nggak bisa terus-terusan ada di sini, Alisha. Aku rasa, kita harus berhenti untuk sementara.”

Kata-kata itu langsung membuat Alisha terdiam. Seperti disambar petir di siang bolong, ia merasa dunia seakan berhenti berputar. Apa yang baru saja Daffa katakan? “Berhenti? Maksudmu… berhenti berteman?” suara Alisha hampir hilang, sukar untuk diucapkan.

Daffa menggigit bibirnya, tampaknya kesulitan mengungkapkan perasaannya. “Aku nggak tahu, Alisha. Aku rasa aku harus lebih fokus sama kuliah dan proyek-proyekku. Aku… kita nggak bisa terus begini.”

Alisha merasa hatinya terhimpit. Kenapa semua ini terasa begitu mendalam? Seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ia menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Bagaimana mungkin Daffa, yang selama ini selalu ada, tiba-tiba mengungkapkan hal seperti itu?

“Jadi, apa maksudmu semua ini? Kita nggak bisa terus berhubungan?” tanya Alisha, suara sedikit bergetar.

Daffa menggeleng pelan, seolah menahan rasa bersalah. “Aku hanya butuh waktu untuk fokus, Alisha. Aku rasa aku perlu waktu sendiri. Aku takut, kalau kita terus bersama, aku akan mengganggu fokusmu juga. Aku… aku nggak mau itu terjadi.”

Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa mereka bicarakan. Hujan di luar semakin deras, menciptakan suasana yang suram dan penuh ketegangan. Alisha merasa kosong. Semua yang mereka bangun bersama, semua tawa dan kebahagiaan yang telah mereka bagi, tiba-tiba terasa rapuh. Di saat yang bersamaan, Daffa merasa bahwa mereka berdua telah mencapai titik yang harus dipilih—keduanya harus melangkah ke arah yang berbeda.

Setelah pertemuan itu, Daffa menghilang dari kehidupan Alisha. Ia mulai jarang menghubunginya, dan bahkan akhirnya berhenti mengirim pesan sama sekali. Alisha, yang masih terjebak dalam perasaan dan kenangan itu, merasa bingung dan terluka. Kenapa Daffa tiba-tiba menjauh? Apa yang salah dengan hubungan mereka? Apakah mereka sudah mencapai titik akhir, atau apakah ini hanya fase sementara?

Kenangan itu terus menghantui.

Alisha memegangi kotak itu, yang kini terasa lebih berat daripada sebelumnya. Di dalamnya, ada sebuah surat yang belum sempat ia baca. Surat itu adalah surat yang Daffa tulis sebelum mereka berpisah, surat yang ia temukan di antara buku-buku lama mereka. Alisha membuka surat itu perlahan, merasakan setiap kata yang tertulis.

“Alisha, aku minta maaf kalau aku membuatmu bingung. Aku butuh waktu untuk memahami diriku sendiri. Aku nggak ingin membuatmu terluka, tapi aku tahu aku nggak bisa terus mengabaikan perasaan yang ada dalam diriku. Semoga suatu saat nanti, kita bisa bertemu lagi, dengan hati yang lebih tenang. Aku selalu berterima kasih atas setiap kenangan yang kita bagi. Aku akan selalu mengingatmu.”

Air mata Alisha mulai menetes tanpa bisa ditahan. Kata-kata itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan yang harus mereka hadapi. Kenapa cinta pertama selalu terasa begitu intens? Kenapa harus begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab?

Meski semuanya terasa sakit, Alisha tahu satu hal: kenangan bersama Daffa akan selalu ada dalam hidupnya, seperti jejak-jejak yang tak bisa dihapuskan. Mereka mungkin tidak lagi bersama, tetapi cinta pertama—meskipun tak selalu berakhir indah—akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka.

Dan begitulah, kenangan itu tetap abadi, tak terlupakan.*

Bab 4: Ketika Cinta Tersadar

Malam itu, Alisha merasa kesepian yang mendalam. Hujan yang terus turun sejak sore hari seolah menjadi simbol dari perasaannya yang tak pernah benar-benar tenang. Setiap tetes hujan yang jatuh ke kaca jendela terasa seperti lagu sedih yang berulang, mengingatkannya pada masa lalu, pada Daffa.

Sudah beberapa bulan berlalu sejak mereka berpisah, namun kenangan tentang Daffa tak pernah bisa ia lupakan. Setiap kali ia melangkah keluar, setiap kali ia mendengar lagu yang pernah mereka dengarkan bersama, hatinya terasa tertusuk. Alisha selalu berusaha untuk terus maju, untuk melanjutkan kehidupan kuliah dan teman-temannya, namun ada bagian dari dirinya yang merasa hampa. Daffa—meskipun jauh—masih tetap ada di setiap sudut pikirannya.

Pagi itu, Alisha memutuskan untuk keluar dari kamar kosnya. Rasanya udara pagi yang segar bisa sedikit mengusir kesedihan yang menghantuinya. Langkah kakinya terasa berat, tapi ia tahu ia harus pergi. Tanpa tujuan pasti, Alisha hanya berjalan menyusuri trotoar kota yang ramai. Beberapa orang bergegas dengan wajah yang terfokus pada rutinitas mereka, sementara Alisha, di tengah keramaian itu, merasa seperti terisolasi.

Saat ia melangkah melewati sebuah kedai kopi kecil yang pernah mereka kunjungi bersama, matanya menangkap sebuah sosok yang sangat familiar. Daffa. Ia sedang duduk di pojok kafe, terlihat sibuk dengan laptop dan secangkir kopi hitam di depannya. Jantung Alisha seketika berdegup kencang. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri diam di sana, mengamati Daffa dari kejauhan, merasa ragu untuk mendekat.

Namun, tanpa ia sadari, Daffa sudah menyadari kehadirannya. Matanya yang semula fokus pada layar laptop berpindah, dan tanpa sengaja, tatapan mereka bertemu. Daffa tampak terkejut, namun senyum kecil yang muncul di wajahnya membuat Alisha merasa seolah ada sebuah sinyal tak terucapkan antara mereka berdua. Tanpa berpikir panjang, Alisha melangkah ke dalam kafe dan mendekati meja Daffa.

“Hai,” suara Alisha terdengar lebih canggung dari yang ia harapkan.

Daffa menatapnya, dan senyum di wajahnya semakin lebar. “Alisha, lama nggak ketemu. Duduk, sini,” katanya, mempersilakan dengan gerakan tangan.

Alisha duduk di kursi di hadapan Daffa, dan mereka terdiam beberapa detik. Ada keheningan yang agak canggung, seperti ada jarak yang belum bisa dijembatani antara mereka, meskipun keduanya tahu bahwa kenangan itu masih ada, belum sepenuhnya hilang.

“Aku nggak nyangka ketemu kamu di sini,” Alisha memecah keheningan, mencoba membuka percakapan. “Kamu lagi sibuk?”

Daffa mengangguk. “Iya, ada beberapa pekerjaan yang harus selesai minggu ini. Tapi ya, aku butuh istirahat juga. Kafe ini selalu jadi tempat yang tenang, jadi aku sering datang ke sini.”

Alisha tersenyum kecil, merasa sedikit lebih nyaman. “Aku juga suka tempat ini. Dulu sering ke sini bareng kamu, kan?”

Daffa terdiam sejenak. Ada semacam kilatan di matanya, seakan ia sedang mengingat sesuatu. “Iya, kita pernah ke sini sering sekali. Bener-bener kenangan yang… nggak mudah untuk dilupakan,” jawab Daffa, suaranya pelan, namun penuh makna.

Alisha menatapnya lebih lama, merasakan kehangatan dari kata-kata itu. Rasanya, meskipun banyak yang berubah, ada satu hal yang tetap sama: perasaan mereka satu sama lain. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah beban di dadanya—sebuah beban yang sudah terlalu lama ia tahan.

“Apa kamu masih ingat kita pernah janji bakal selalu bersama? Walaupun mungkin nggak selalu mulus, kita bisa hadapi semua bersama-sama?” suara Alisha bergetar, dan ia sendiri tidak bisa menahan rasa perih yang datang begitu saja.

Daffa terdiam. Wajahnya yang tampaknya sudah semakin matang itu memperlihatkan ekspresi yang lebih dalam. Setelah beberapa detik, ia akhirnya mengangguk perlahan. “Aku ingat, Alisha. Aku juga nggak pernah bisa melupakan itu. Tapi… aku pikir aku butuh waktu untuk memikirkan diri aku sendiri. Aku takut kalau aku nggak bisa jadi orang yang kamu butuhkan.”

Alisha menundukkan kepala, mengatur napasnya yang sedikit terganggu. Ia merasa seakan ada sesuatu yang tersumbat di tenggorokannya, sesuatu yang sudah terlalu lama ia pendam.

“Tapi aku sadar satu hal,” lanjut Daffa, suaranya kini lebih tegas dan penuh keyakinan. “Waktu yang aku butuhkan bukan untuk menjauhkan diri dari kamu, Alisha. Waktu itu untuk aku memahami apa yang benar-benar aku rasakan. Dan sekarang aku tahu, perasaan aku nggak berubah. Aku masih… cinta sama kamu.”

Alisha terkejut, matanya terbuka lebar. Kata-kata itu mengalir begitu alami dari mulut Daffa, seakan telah lama ia pendam dalam hati. Daffa meraih tangan Alisha yang tergeletak di atas meja, menggenggamnya dengan lembut. “Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, Alisha. Tapi yang aku tahu sekarang, aku nggak bisa membiarkan kita terus terpisah. Aku ingin mencoba lagi. Aku ingin kita bersama.”

Alisha merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Selama ini, ia merasa seperti ada yang hilang dalam dirinya. Ternyata, itu adalah Daffa. Perasaan yang dulu sempat ia ragu-ragukan, kini kembali mengalir dengan kuat.

Ia menggenggam tangan Daffa, merasakan kehangatan yang dulu pernah ia nikmati, dan kini kembali menyapa. “Aku juga… aku juga nggak bisa lupakan kita, Daffa. Aku merasa kalau ada yang hilang setiap kali kita nggak bersama. Aku hanya takut, jika kita kembali, kita akan membuat kesalahan lagi.”

Daffa tersenyum, senyum yang penuh dengan keyakinan dan ketulusan. “Kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi, Alisha. Tapi kita bisa mulai dari sini. Kita mulai dari sini, dan kita lihat bagaimana semuanya berkembang.”

Mereka berdua saling menatap, dengan mata yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Di antara mereka, ada perasaan yang tidak bisa disembunyikan lagi—perasaan yang sudah lama tertahan, tapi kini tiba saatnya untuk dibebaskan.

Dan saat itu juga, Alisha tahu, perasaan yang selama ini ia pendam akhirnya tersadar. Cinta itu selalu ada, hanya perlu waktu untuk kembali ditemukan.

Mereka berdua tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti: mereka akan mencoba lagi, kali ini dengan hati yang lebih terbuka dan siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang.*

Bab 5: Mengungkap Perasaan

Kehidupan kampus yang sibuk dan penuh kegiatan kini terasa berbeda bagi Alisha. Walaupun rutinitasnya tidak banyak berubah, ada perasaan baru yang mengisi hatinya. Sejak percakapan tak terduga di kafe minggu lalu, Alisha dan Daffa mulai sering bertemu lagi, saling berbicara, dan mencoba menemukan kembali ikatan yang dulu sempat terputus. Tapi meskipun mereka kembali bersama, ada perasaan yang terus menggelayuti Alisha—perasaan bahwa ada sesuatu yang harus ia ungkapkan, sesuatu yang telah lama tertahan.

Setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama, entah itu berjalan-jalan di taman kampus atau sekadar duduk berdua di kafe, Alisha merasa seperti ada yang belum selesai. Ia tahu Daffa memiliki perasaan yang sama, tapi entah mengapa, ia merasa masih ada ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Mungkin itu karena perasaan takut yang masih membayangi mereka berdua. Takut akan kegagalan, takut akan kecewa, atau bahkan takut akan kenyataan bahwa mereka bisa saja melukai satu sama lain lagi.

Hari itu, Alisha memutuskan untuk menyelesaikan perasaannya—untuk akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan dalam hati. Ia tahu ini bukan hal yang mudah, dan mungkin akan mengubah segalanya, tetapi ia juga tahu bahwa jika tidak sekarang, ia akan terus terjebak dalam kebimbangan yang tidak ada habisnya.

Pagi itu, Alisha duduk di sebuah bangku kosong di taman kampus. Pagi yang cerah dengan angin sepoi-sepoi itu terasa kontras dengan perasaannya yang bergejolak. Ia menghela napas, berusaha menenangkan diri sebelum Daffa datang. Mereka sudah merencanakan untuk bertemu di sana, di taman yang sama tempat mereka pertama kali berbicara lebih dekat setelah sekian lama. Alisha menatap langit biru, berusaha meresapi setiap detik ketenangan yang ada, meski hatinya masih penuh pertanyaan.

Tak lama setelah itu, Daffa muncul. Wajahnya yang selalu cerah dengan senyum khasnya tampak sedikit lebih serius pagi itu, namun ketika ia melihat Alisha, senyum itu muncul juga. “Hai,” ucap Daffa, duduk di samping Alisha tanpa perlu bertanya. Keakraban itu sudah terjalin kembali meskipun ada ketegangan yang masih samar-samar terasa.

“Hai,” jawab Alisha pelan, sambil menatap tangan Daffa yang kini berada di sampingnya. Alisha merasakan ada sesuatu yang harus diungkapkan, dan hatinya semakin berdetak kencang saat menyadari bahwa ini adalah momen yang tepat.

Daffa menatap Alisha dengan lembut. “Kamu kelihatan serius, ada yang ingin kamu bicarakan?”

Alisha mengangguk, lalu menatap ke arah langit yang biru. “Iya, ada yang ingin aku bicarakan, Daffa. Sesuatu yang sudah lama aku pendam. Aku rasa ini waktunya,” katanya, suara sedikit serak, mencoba mengendalikan ketegangan dalam dirinya.

Daffa mendengarkan dengan seksama, matanya tetap fokus pada Alisha, memberi ruang bagi Alisha untuk berbicara lebih lanjut.

Alisha menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. “Daffa, sejak kita mulai berbicara lagi, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai antara kita. Aku tahu kita sudah mencoba kembali, dan aku senang kita bisa bertemu lagi, tetapi… aku merasa aku belum sepenuhnya mengungkapkan perasaanku. Aku takut, kalau aku tidak mengatakannya sekarang, aku akan terus terjebak dalam kebimbangan.”

Daffa masih diam, tetapi ia memberi isyarat dengan tatapan mata, menyuruh Alisha untuk melanjutkan.

“Setelah kita berpisah dulu, aku merasa hampa. Aku mencoba untuk melupakan semuanya, untuk move on, tapi semakin lama, aku menyadari bahwa itu tidak mudah. Aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku tidak bisa menutup-nutupi perasaan aku lagi, Daffa. Aku masih mencintaimu,” suara Alisha sedikit bergetar, namun kata-katanya terdengar tegas, penuh keyakinan.

Daffa terdiam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya selama beberapa detik, hanya tatapan mereka yang saling bertemu. Alisha merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa apa yang ia katakan adalah kebenaran, dan ia tidak bisa terus hidup dalam keraguan.

“Aku tahu kita sudah pernah melewati banyak hal, dan aku juga tahu kita sudah sama-sama terluka. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi,” lanjut Alisha, matanya mulai berkaca-kaca. “Aku cinta kamu, Daffa. Dan aku tidak ingin kehilanganmu lagi.”

Daffa menatap Alisha dengan mata yang penuh makna, seakan ia sedang mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan Alisha. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Daffa meraih tangan Alisha, menggenggamnya dengan lembut.

“Alisha,” suara Daffa terdengar pelan namun penuh kehangatan, “Aku juga merasa hal yang sama. Sejak kita berpisah, aku merasa kosong. Aku mencoba untuk move on, mencoba melupakan, tapi semakin aku berusaha, semakin aku sadar bahwa aku tidak bisa. Kamu adalah bagian dari hidupku yang tidak bisa aku lepaskan begitu saja.”

Alisha merasa hatinya menghangat mendengar kata-kata itu. Ia merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya, seperti semuanya kembali menjadi lebih jelas. “Jadi, kamu juga masih cinta sama aku?” tanya Alisha, memastikan sekali lagi.

Daffa mengangguk, senyum yang tulus kini kembali menghiasi wajahnya. “Iya, aku cinta sama kamu, Alisha. Aku nggak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya takut, takut kalau kita kembali dan semuanya akan seperti dulu—terluka dan berakhir begitu saja.”

Alisha menatap Daffa dengan mata penuh keyakinan. “Kita nggak akan tahu kalau kita nggak mencobanya, Daffa. Aku yakin kita bisa lebih kuat kali ini. Kita sudah belajar banyak dari kesalahan kita. Aku siap untuk memulai lagi, jika kamu juga mau.”

Daffa memegang kedua tangan Alisha, menariknya sedikit lebih dekat. “Aku siap, Alisha. Aku ingin kita mulai lagi, dan kali ini, kita akan lebih bijaksana. Kita akan berjuang bersama.”

Mereka saling tersenyum, dan di saat itu juga, Alisha merasa seperti dunia mereka kembali terbuka. Perasaan yang selama ini ia pendam akhirnya terungkap, dan Daffa, dengan segala keraguan yang dulu menghalangi, kini menyadari bahwa cinta mereka masih ada—lebih kuat dari sebelumnya.

Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, Alisha merasa ada harapan baru yang muncul dalam hidupnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi yang pasti, mereka siap untuk menghadapinya bersama. Dan itu sudah lebih dari cukup.*

Bab 6: Kenangan Masa Lalu

Hari itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi seluruh kota. Alisha berdiri di balik jendela kosannya, menatap butiran-butiran air yang jatuh perlahan, mengalir seperti kenangan yang ia simpan rapat-rapat dalam hati. Setiap tetes hujan yang mengalir di kaca jendela seakan mengingatkannya pada masa lalu—pada hari-hari yang ia habiskan bersama Daffa, yang meski sudah berlalu, tetap terasa begitu nyata.

Beberapa minggu setelah mereka mengungkapkan perasaan masing-masing, hubungan Alisha dan Daffa memang kembali berjalan dengan baik. Mereka lebih terbuka, lebih saling mendukung, dan berusaha memperbaiki segala kesalahan yang pernah mereka buat. Namun, meskipun semuanya berjalan dengan lancar, ada kalanya kenangan masa lalu kembali datang, seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Alisha merasa, semakin dekat hubungan mereka, semakin sering pula kenangan itu muncul—kenangan tentang bagaimana mereka pernah berpisah, tentang bagaimana mereka saling melukai satu sama lain.

Seperti hari itu. Ketika hujan turun deras, Alisha teringat pada momen di mana ia dan Daffa pertama kali bertemu, di tengah hujan yang hampir sama. Itu adalah kenangan yang tak akan pernah ia lupakan.

Kenangan Itu Dimulai

Malam itu, suasana kampus terasa lebih hidup dari biasanya. Alisha berjalan dengan langkah cepat menuju gedung fakultas, tempat di mana ia harus mengumpulkan tugas kuliah yang sudah deadline. Saat itu, cuaca memang sudah menunjukkan tanda-tanda akan turun hujan. Namun, Alisha tidak terlalu memperhatikannya, terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Ketika ia melangkah keluar gedung, hujan tiba-tiba turun begitu saja. Terlalu cepat, hingga Alisha tidak sempat berlari mencari tempat berteduh.

Tak lama setelah itu, sebuah payung muncul di depan wajahnya. Daffa, dengan senyum hangat, menawarkan payungnya. “Kamu nggak bawa payung?” tanyanya dengan nada bercanda.

Alisha terkejut, namun ia tak bisa menahan senyum kecil. “Kebetulan nggak, nih. Makasih, ya,” jawabnya, lalu dengan ragu ia melangkah lebih dekat. Mereka berjalan bersama, di bawah satu payung yang sebenarnya cukup kecil untuk dua orang.

Di tengah hujan yang semakin deras, percakapan mereka dimulai dengan canggung. Namun, seiring langkah demi langkah, mereka mulai nyaman satu sama lain. Mereka berbicara tentang kuliah, tentang teman-teman kampus, bahkan tentang cita-cita dan mimpi-mimpi yang mereka punya. Di situlah, Alisha mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan Daffa. Ada kehangatan dalam cara dia berbicara, dalam caranya mendengarkan. Seolah-olah, meskipun mereka baru saling kenal, ada ikatan yang langsung terjalin.

Malam itu, ketika mereka tiba di kos masing-masing, Alisha merasa seolah hujan bukan hanya sekadar air yang turun dari langit, tetapi juga perasaan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Itu adalah awal dari segalanya.

Kenangan yang Tumbuh Bersama

Hari-hari berlalu, dan semakin banyak momen yang mereka lewati bersama. Kafe tempat mereka sering menghabiskan waktu berdua, taman kampus yang menjadi tempat favorit mereka untuk berjalan sambil berbicara tentang apa pun, dan bahkan hujan yang selalu menjadi saksi bagi kisah mereka.

Namun, seperti halnya hujan yang datang begitu tiba-tiba, perasaan mereka juga pernah diuji. Ada banyak hal yang mereka hadapi, termasuk keraguan dan ketakutan akan masa depan. Alisha ingat betul saat Daffa mengutarakan keinginannya untuk memberi jarak beberapa waktu. Betapa sakitnya mendengar itu, betapa perasaannya hancur ketika ia harus berpisah, meskipun hanya untuk sementara.

Kenangan itu masih terasa jelas di ingatannya. Waktu itu, Daffa berkata, “Aku butuh waktu untuk sendiri, Alisha. Aku nggak tahu apakah ini akan bekerja, tapi aku rasa kita perlu sedikit ruang.” Kata-kata itu menghancurkan hati Alisha. Rasanya seperti bumi runtuh di bawah kakinya. Mereka memang belum resmi berpacaran, namun mereka sudah saling berbagi banyak hal, saling mengisi kekosongan masing-masing.

Malam-malam tanpa Daffa menjadi sangat sunyi. Setiap kali ia berjalan melewati tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama, kenangan itu menghantui. Hujan, yang dulunya menjadi saksi kebersamaan mereka, kini terasa seperti pengingat akan perpisahan yang tak pernah ia inginkan.

Namun, meskipun sakit, Alisha tahu bahwa mereka berdua membutuhkan waktu itu untuk menemukan diri mereka sendiri. Selama mereka berpisah, banyak hal yang mereka pelajari. Daffa belajar untuk lebih memahami perasaannya, dan Alisha belajar untuk lebih menghargai diri sendiri. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, pada akhirnya mereka menemukan kembali apa yang sebenarnya mereka butuhkan: ruang untuk berkembang, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan.

Kenangan yang Terlupakan Sebentar

Kini, dengan Daffa kembali dalam hidupnya, Alisha merasa lega. Mereka berbicara lebih banyak, berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi kadang-kadang, kenangan masa lalu itu datang begitu saja, seperti hujan yang datang tanpa diduga. Meskipun ia merasa bahagia, ada saat-saat tertentu di mana ia merasa takut akan apa yang mungkin terjadi. Takut jika sejarah yang sama terulang, jika suatu saat nanti mereka harus berpisah lagi.

Namun, ia tahu bahwa meskipun kenangan itu datang dengan kekhawatiran dan rasa takut, kenangan itu juga menjadi bagian dari perjalanan mereka. Kenangan tentang pertemuan pertama mereka di bawah hujan, tentang perpisahan yang mengharuskan mereka untuk tumbuh, dan akhirnya, kenangan tentang pertemuan mereka kembali—kenangan yang mengingatkan Alisha bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kesabaran dan keteguhan hati.

Alisha menatap keluar jendela, memperhatikan hujan yang kini mulai reda. Ia merasa, meskipun kenangan masa lalu tak bisa dihapus begitu saja, ia sudah siap untuk menjalani perjalanan baru bersama Daffa. Perjalanan yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi penuh dengan harapan dan kemungkinan.

Dengan senyum kecil, Alisha meraih ponselnya dan mengirim pesan kepada Daffa: “Aku rindu kamu. Ayo bertemu nanti sore?”

Tidak lama setelah itu, ponselnya berbunyi. Daffa membalas dengan cepat: “Aku juga rindu. Sampai nanti, sayang.”

Alisha tersenyum, merasa hati yang semula berat kini sedikit lebih ringan. Kenangan masa lalu, meskipun penuh dengan rasa sakit dan kesedihan, telah membentuk siapa dia sekarang—seorang Alisha yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk mencintai. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa meskipun hujan datang lagi, mereka akan selalu bisa menunggu bersama-sama di bawah payung yang sama.*

Bab 7: Cinta yang Berakhir atau Terlupakan

Alisha duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke luar jendela. Pagi yang cerah tak mampu mengusir gelisah yang menyelimuti hatinya. Sejak seminggu lalu, ada jarak yang tumbuh di antara dirinya dan Daffa, meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan untuk mengungkapkan perasaan itu. Semua terasa berbeda. Begitu banyak yang berubah dalam waktu yang singkat—hubungan mereka yang semula penuh gairah dan kebahagiaan, kini terasa hampa dan penuh pertanyaan.

Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang membuat semuanya menjadi seperti ini?

Alisha memandangi ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ada satu pesan dari Daffa, yang datang beberapa jam lalu, namun ia belum sempat membacanya. Setelah menghela napas panjang, Alisha akhirnya meraih ponsel itu dan membuka pesan tersebut.

“Aku pikir kita butuh bicara. Aku merasa kita sudah semakin jauh, Alisha. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa hubungan ini nggak seperti dulu lagi. Mungkin lebih baik kalau kita beri jarak untuk sementara.”

Pesan itu, meskipun singkat, terasa seperti pisau yang menusuk hati Alisha. Kata-kata itu mengingatkannya pada perpisahan yang dulu pernah terjadi—perpisahan yang ia pikir tidak akan pernah terjadi lagi. Tetapi kali ini, ia merasakan bahwa sesuatu dalam dirinya sudah mulai patah.

Alisha meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Apa yang salah dengan mereka? Kenapa perasaan ini datang lagi, setelah mereka berusaha begitu keras untuk memulai kembali? Semua kenangan yang mereka buat bersama, semua janji-janji yang diucapkan, kini terasa seperti ilusi yang menguap begitu saja.

Kenangan yang Memudar

Mereka telah melalui banyak hal bersama. Setelah berpisah dan kembali lagi, Alisha merasa bahwa hubungan mereka akhirnya bisa berjalan dengan lebih baik. Namun, sekarang, ia merasa bahwa semua itu hanya sebuah harapan kosong. Cinta itu seakan sudah terkikis perlahan, meninggalkan rasa hampa yang menganga di dalam hatinya.

Alisha ingat saat pertama kali mereka berbicara tentang perasaan mereka setelah kembali bertemu. Waktu itu, mereka memutuskan untuk memberi kesempatan pada hubungan mereka, untuk memulai lagi dari awal. Mereka berjanji untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka tidak lagi berbicara tentang masa depan mereka, tidak lagi merencanakan hal-hal kecil seperti dulu. Perlahan, mereka menjadi dua individu yang terpisah oleh jarak yang tak pernah diukur.

Cinta itu seperti sesuatu yang memudar. Seperti hujan yang datang dengan derasnya, kemudian menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Daffa, yang dulu menjadi sosok yang selalu ada di sampingnya, kini seperti bayangan yang sulit dijangkau. Setiap kali Alisha mencoba mendekat, ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Daffa tampak sibuk dengan pekerjaannya, dengan kehidupannya, sementara Alisha merasa semakin kesepian.

Pertemuan yang Menyakitkan

Hari itu, Alisha dan Daffa sepakat untuk bertemu di kafe tempat pertama kali mereka berdua berbicara serius setelah berpisah. Kafe itu memiliki kenangan indah yang tak terlupakan, dan Alisha berharap bahwa tempat ini bisa memberikan jawaban atas kebimbangan yang ia rasakan. Namun, sesampainya di sana, suasana hati Alisha berubah menjadi semakin gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang sangat berbeda dalam sikap Daffa.

Daffa datang lebih terlambat dari biasanya, dan saat dia duduk di hadapannya, ada sesuatu dalam tatapannya yang tak bisa Alisha mengabaikan—sesuatu yang membuatnya merasa sangat cemas.

“Ada apa, Daffa? Kamu kelihatan nggak seperti biasanya,” tanya Alisha, berusaha untuk memulai percakapan dengan nada yang santai.

Daffa tersenyum, tetapi senyum itu terasa dipaksakan. “Aku baik-baik saja, Alisha. Hanya saja… aku rasa kita perlu bicara,” jawabnya, menghindari tatapan Alisha.

Dan saat itu, Alisha tahu bahwa pembicaraan ini akan menjadi pembicaraan yang tak ingin ia dengar.

“Daffa, aku nggak mengerti. Apa yang terjadi? Aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kita. Apa ada yang salah dengan hubungan kita?” tanya Alisha, suaranya mulai bergetar.

Daffa menatapnya dengan tatapan yang dalam. Dia menghela napas berat. “Aku rasa kita sudah semakin jauh, Alisha. Aku mulai merasa kalau hubungan ini tidak sehat lagi. Aku sudah berusaha untuk bertahan, tapi… aku rasa kita perlu berhenti. Mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua.”

Alisha merasa seolah dunia runtuh di sekitarnya. Kata-kata itu keluar begitu mudah dari mulut Daffa, tapi bagi Alisha, itu seperti sebuah benturan keras yang menghancurkan segalanya. Perasaan yang selama ini ia coba pelihara, rasa cinta yang ia kira masih ada, ternyata hanya tinggal kenangan.

“Jadi, ini benar-benar berakhir, ya?” suara Alisha bergetar, dan ia menahan agar air mata tidak jatuh begitu saja.

Daffa tidak menjawab segera. Hening menyelimuti mereka berdua. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengangguk perlahan. “Maafkan aku, Alisha. Aku nggak bisa memberi apa yang kamu butuhkan. Aku rasa kita berdua sudah berubah, dan aku nggak tahu bagaimana cara memperbaikinya.”

Menghadapi Kehilangan

Alisha menunduk, mencoba mengatur napasnya yang mulai tercekat. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang selama ini ia pikir tak akan pernah ia lepas. Dalam diam, ia merasakan berat yang luar biasa di dadanya. Cinta itu—yang mereka coba bangun kembali—ternyata tidak cukup kuat untuk mengatasi semua perbedaan dan keraguan yang ada.

“Aku nggak tahu harus berkata apa, Daffa,” Alisha akhirnya berkata, suaranya hampir tak terdengar. “Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku masih mencintaimu, meskipun aku tahu ini sudah terlalu terlambat.”

Daffa menatapnya dengan ekspresi yang penuh penyesalan. “Aku juga masih peduli sama kamu, Alisha. Tapi aku rasa kita sudah tiba di titik di mana kita harus berhenti. Aku nggak ingin terus saling menyakiti.”

Kata-kata itu seperti tamparan keras yang mengingatkan Alisha pada kenyataan pahit. Mereka sudah berusaha. Mereka sudah memberi kesempatan, namun cinta yang mereka miliki ternyata tidak cukup untuk mengatasi semua yang ada. Pada akhirnya, mungkin ada kalanya cinta memang harus berakhir.

Daffa bangkit dari kursinya, memberikan satu tatapan terakhir pada Alisha yang masih terdiam. “Aku harap kamu bisa mengerti, Alisha. Aku akan selalu menghargai kita, dan kenangan kita.”

Alisha hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya terasa hancur. Daffa berbalik dan berjalan meninggalkan kafe. Langkahnya semakin menjauh, sementara Alisha tetap duduk di tempat yang sama, merasa kosong dan sendirian. Hujan di luar semakin deras, seolah-olah mencurahkan seluruh kesedihan yang ia rasakan.

Cinta yang Terlupakan

Setelah kepergian Daffa, waktu seakan berjalan sangat lambat. Alisha merasa kehilangan, tetapi juga merasa ada sesuatu yang harus ia pelajari. Ia menyadari bahwa cinta itu tidak selalu bertahan selamanya. Ada kalanya hubungan harus berakhir, dan ada kalanya kita harus belajar untuk melepaskan.

Kenangan tentang Daffa, meskipun masih menyakitkan, perlahan mulai memudar. Cinta yang ia rasakan untuknya kini berubah menjadi sebuah kenangan—sebuah bagian dari masa lalu yang harus ia terima dan lupakan. Ia tahu, hidupnya harus terus berjalan. Mungkin ada cinta lain di masa depan, mungkin ada kebahagiaan yang lebih besar menunggunya. Namun, untuk saat ini, ia harus merelakan perasaan itu pergi.

Dengan satu langkah kecil, Alisha mulai belajar untuk melepaskan, meskipun hatinya masih terluka. Cinta itu mungkin berakhir, tetapi hidup terus berjalan.*

Bab 8: Cinta Tak Terungkap

Hari itu, langit terlihat mendung, seakan mencerminkan perasaan Alisha yang sedang terperangkap dalam kesendirian. Sudah lebih dari sebulan sejak Daffa memutuskan untuk pergi, sejak mereka berdua mengambil keputusan untuk memberi jarak. Alisha merasa seperti ada ruang kosong yang tak bisa diisi, meskipun hidup terus berjalan dan hari-hari terus berlalu. Setiap langkah yang diambilnya terasa lambat, setiap suara yang ia dengar terasa seperti gaung yang jauh, dan setiap wajah yang ia temui terasa samar.

Malam-malam tanpa Daffa kini menjadi rutinitas yang harus ia jalani, meskipun ada bagian dari dirinya yang merasa kehilangan. Kenangan tentang mereka berdua, yang dulu begitu hidup, kini hanya menjadi bayangan yang memudar. Namun, meskipun perasaan itu semakin memudar, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan: kenyataan bahwa ia tak pernah mengungkapkan perasaannya. Cinta itu—yang ia simpan begitu dalam—akhirnya hanya menjadi kenangan yang terpendam.

Penyakit yang Tak Terdiagnosis

Alisha berjalan melewati jalan setapak di taman kampus, menghirup udara yang masih segar meskipun pagi telah berlalu. Di kejauhan, ia melihat sekelompok teman sedang berbicara di bawah pohon rindang, tetapi ia memilih untuk tetap berjalan sendirian. Suasana hati yang berat membuatnya lebih memilih untuk tenggelam dalam kesendirian daripada berada di tengah keramaian. Sejak perpisahan itu, ia merasa seperti ada yang hilang dalam dirinya—seperti ada bagian dari dirinya yang terkoyak, tetapi ia tak tahu bagaimana cara menyembuhkannya.

Hari itu, ia berpapasan dengan Daffa. Matanya bertemu dengan mata Daffa, dan sekejap itu, dunia terasa hening. Namun, meskipun mereka berdua berada dalam jarak yang sangat dekat, ada semacam tembok yang tak terlihat yang memisahkan mereka. Daffa tersenyum, tetapi senyum itu terasa terpaksa, dan Alisha hanya bisa membalas dengan senyum yang penuh kecemasan.

“Hi, Alisha,” kata Daffa dengan nada yang lebih dingin dari biasanya. “Gimana kabarmu?”

“Baik, baik saja,” jawab Alisha pelan, meskipun hatinya bergejolak. “Kamu sendiri?”

“Aku juga baik. Hanya saja… sibuk dengan tugas dan kerjaan.” Daffa mengangguk, lalu tanpa banyak bicara, melanjutkan langkahnya.

Alisha hanya bisa berdiri di tempat, menatap punggung Daffa yang semakin menjauh. Ada rasa aneh yang menggelayuti dirinya. Ada perasaan seakan mereka tidak lagi saling mengenal, meskipun sebelumnya mereka begitu dekat. Cinta yang dulunya menyatukan mereka kini terasa begitu jauh, bahkan seakan sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tak perlu lagi dikenang.

Saat Semua Terlambat

Kenangan itu datang begitu saja—ketika mereka pertama kali bertemu di kafe kampus, ketika mereka duduk bersama, berbicara tentang segala hal yang ada dalam pikiran mereka, berbagi tawa dan cerita. Alisha ingat betul bagaimana Daffa selalu membuatnya merasa nyaman, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain sejak lama. Setiap pertemuan mereka terasa seperti cerita yang tak pernah selesai.

Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang selalu menyelimuti Alisha. Takut jika ia mengungkapkan perasaannya, takut jika Daffa tidak merasa hal yang sama. Alisha selalu berpikir bahwa mereka hanya teman, dan perasaan lebih dari itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Ia takut, jika ia mengungkapkan perasaannya, itu akan merusak segalanya.

Namun, suatu malam, perasaan itu akhirnya tak bisa dibendung lagi. Ketika mereka duduk bersama di taman kampus, di bawah pohon yang teduh, Alisha hampir mengungkapkan semuanya. Tapi entah mengapa, kata-kata itu tiba-tiba hilang begitu saja, terhalang oleh rasa takut yang begitu besar. Daffa melihatnya dengan penuh perhatian, seolah mengetahui ada sesuatu yang ingin Alisha katakan, tetapi tak kunjung terucap.

“Ada yang ingin kamu katakan?” Daffa bertanya dengan nada yang lembut.

Alisha tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepala. “Tidak ada, hanya… hanya merasa bingung akhir-akhir ini.”

Daffa mengangguk, dan mereka melanjutkan obrolan mereka yang lebih ringan, tetapi di dalam hati Alisha, perasaan itu semakin terpendam. Ia tak pernah mengucapkan kata-kata itu—Aku mencintaimu. Dan kini, setelah berbulan-bulan berlalu, ia merasa seolah kata-kata itu sudah terlambat untuk diucapkan.

Cinta yang Terlupakan

Setelah pertemuan mereka itu, Alisha mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri Daffa. Dia mulai jarang menghubunginya, semakin sibuk dengan hidupnya sendiri, seakan perasaan itu tidak pernah ada. Ada satu malam di mana mereka berdua bertemu di kafe yang sama, tempat mereka pertama kali berbicara tentang segala hal. Namun, suasananya kini terasa berbeda. Daffa tampak lebih jauh, lebih terpisah.

“Ada yang ingin aku bicarakan, Alisha,” kata Daffa dengan nada serius. “Aku rasa kita sudah berubah, dan aku tidak tahu apakah ini bisa terus berlanjut. Mungkin kita perlu waktu untuk merenung.”

Saat itu, hati Alisha seperti tercabik-cabik. Ia tahu, saat itu juga, bahwa hubungan mereka tak akan bisa berjalan seperti dulu. Namun, ia tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata itu—kata-kata yang ingin ia ucapkan sejak lama—terlalu terlambat. Perasaan itu sudah tak lagi memiliki tempat. Daffa sudah memutuskan, dan Alisha hanya bisa menerima kenyataan yang begitu pahit.

Menghadapi Kekecewaan

Kini, setelah berbulan-bulan berlalu, Alisha merasa seolah-olah perasaannya terhadap Daffa adalah sebuah kenangan yang terlupakan. Cinta yang ia pendam tidak pernah mendapat kesempatan untuk berkembang, dan kini ia harus belajar untuk melepaskan perasaan itu. Meskipun hatinya masih terluka, Alisha mulai menerima bahwa mungkin cinta itu tidak selalu berakhir seperti yang diinginkan. Terkadang, perasaan itu hanya ada di dalam diri kita, tanpa pernah menjadi nyata di dunia ini.

Alisha berdiri di depan jendela kosannya, memandang hujan yang mulai turun dengan deras. Ada rasa dingin yang menyelimuti hatinya, namun ia tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan. Cinta yang tak terungkap mungkin terasa seperti beban yang sulit dilepaskan, tetapi Alisha mulai belajar untuk menerima kenyataan.

Dengan satu napas panjang, Alisha membuka jendela dan membiarkan udara segar memasuki kamarnya. Ia tahu, meskipun perasaan itu tidak pernah terungkap, hidupnya tetap berlanjut. Mungkin di luar sana ada cinta yang akan datang pada waktu yang tepat—cinta yang tidak takut untuk diungkapkan, cinta yang akan menerima segala ketakutan dan keraguan.

Dan untuk pertama kalinya, Alisha merasa sedikit lebih lega. Cinta yang tak terungkap memang menyakitkan, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Ada banyak cerita lain yang menunggu untuk ditulis, dan Alisha tahu, suatu saat nanti, ia akan siap membuka hatinya untuk seseorang yang bisa melihat perasaan itu dan menerima dirinya apa adanya.*

Bab 9: Cinta Pertama

Waktu berlalu dengan cepat. Setelah melalui serangkaian pengalaman, Alisha akhirnya menyadari bahwa dirinya tak perlu terus terbelenggu dalam kenangan tentang Daffa. Cinta pertama yang pernah ia rasakan memang meninggalkan luka, namun juga banyak pelajaran berharga. Kini, Alisha lebih memahami bahwa hidup tak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, dan terkadang, cinta pertama bukanlah akhir dari segalanya.

Suatu sore yang cerah, Alisha duduk di bangku taman kampus sambil memandangi sekitar. Udara sejuk dan angin yang berhembus perlahan membuatnya merasa tenang, meskipun hatinya masih menyimpan sedikit rasa cemas. Namun kali ini, kecemasan itu berbeda. Bukan tentang perasaan yang tak terungkap atau perpisahan dengan Daffa, tetapi tentang sesuatu yang baru—sesuatu yang terasa lebih segar, lebih hidup.

Di kejauhan, terlihat seorang pria sedang berjalan menuju taman, tampak sedang sibuk dengan ponselnya. Alisha mengenalnya. Namanya Rian, seorang teman sekelas yang sudah beberapa kali ia temui di kampus, namun tak lebih dari sekadar teman biasa. Rian adalah tipe orang yang ramah dan menyenangkan, sering kali membawa tawa dalam percakapan mereka. Ia selalu punya cara untuk membuat orang merasa nyaman, tanpa perlu melakukan banyak hal.

Rian mendekat dan tersenyum ketika melihat Alisha. “Hai, Alisha! Lagi santai di sini?” tanyanya dengan nada ceria.

Alisha tersenyum balik, sedikit terkejut, tetapi senang. “Hai, Rian! Iya, lagi rehat sebentar. Gimana kabarmu?”

“Baik, kok. Baru aja kelar kuliah. Mau ikutan duduk sebentar?” Rian menawarkan tempat di sebelah Alisha.

“Boleh,” jawab Alisha, sambil sedikit terheran. Kenapa ia merasa suasana hatinya sedikit berbeda ketika bersama Rian? Mungkin karena ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Rasanya, kehadiran Rian tidak hanya menyenangkan, tapi juga memberi ketenangan yang lama tak ia rasakan.

Cinta yang Datang Tanpa Diduga

Mereka berbincang tentang banyak hal. Dari tugas kuliah yang menumpuk, film yang baru saja mereka tonton, hingga kisah-kisah lucu yang mereka alami sehari-hari. Suasana menjadi semakin akrab dan hangat. Ada tawa di setiap percakapan, dan Alisha merasa semakin nyaman di dekat Rian.

Selama beberapa minggu terakhir, Alisha merasa dirinya mulai terbuka lagi. Rian, meskipun bukan orang yang ia pikirkan sebelumnya, perlahan-lahan mulai mencuri perhatian hatinya. Bukan karena Rian tampak sempurna, melainkan karena cara dia mendengarkan, menghargai, dan membuat Alisha merasa seperti dirinya berharga. Tanpa terasa, rasa nyaman itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam—sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan.

Namun, Alisha tidak langsung mengakui perasaan itu. Ia sudah terlalu sering terjatuh dan terluka, terutama setelah apa yang terjadi dengan Daffa. Ia tak ingin membuat kesalahan yang sama. Hatinya kini lebih berhati-hati. Ia tahu bahwa meskipun Rian sangat menyenangkan, ia tidak bisa terburu-buru mengungkapkan perasaan itu.

Suatu malam, setelah selesai mengerjakan tugas bersama di perpustakaan, mereka memutuskan untuk berjalan kaki menuju halte bus. Mereka berbicara tentang banyak hal, tertawa bersama, dan menikmati malam yang mulai dingin. Ketika mereka sampai di halte, Rian menghentikan langkahnya dan menatap Alisha dengan senyum lembut.

“Alisha,” kata Rian, membuat Alisha sedikit terkejut. “Aku tahu kita sudah lama kenal, dan aku merasa kita punya hubungan yang baik. Tapi aku ingin bilang sesuatu yang sebenarnya udah aku rasakan sejak lama.”

Alisha terdiam, matanya bertemu dengan mata Rian yang penuh harap. Jantungnya berdegup kencang, namun ia berusaha untuk tetap tenang. “Apa itu, Rian?”

Rian menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, “Aku… aku suka sama kamu, Alisha. Aku udah lama merasa seperti ini, dan aku nggak bisa lagi diam aja. Aku suka banget sama cara kamu berpikir, cara kamu berbicara, dan bahkan cara kamu tertawa. Aku merasa nyaman banget di dekat kamu.”

Kata-kata itu terucap dengan tulus dan penuh perasaan. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, Alisha merasa ada yang berubah dalam dirinya. Perasaan itu, yang selama ini ia tutupi, tiba-tiba mengalir begitu saja. Bukan hanya sekadar perasaan suka, tetapi lebih kepada pengakuan bahwa ia juga mulai merasa hal yang sama.

Namun, Alisha menunduk, mencoba mengendalikan perasaan yang bergejolak di dadanya. “Rian, aku… aku nggak tahu harus berkata apa. Aku takut, takut semuanya akan menjadi seperti yang dulu,” jawabnya pelan.

Rian tersenyum, sedikit terkekeh. “Nggak apa-apa. Aku cuma ingin kamu tahu, kalau aku serius. Kita bisa mulai pelan-pelan, nggak perlu terburu-buru.”

Alisha memandang Rian, matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Perasaan ini, meskipun masih terasa rawan, kini seakan memberi harapan baru dalam hidupnya.

Mengakui Perasaan yang Tertahan

Malam itu, setelah berpisah dengan Rian, Alisha berjalan pulang dengan langkah ringan, meskipun hatinya penuh pertanyaan. Apakah ini yang namanya cinta pertama? Ia merasa ragu, namun di saat yang sama, ada sebuah perasaan yang begitu menyegarkan. Alisha tahu bahwa perasaan ini berbeda dengan yang dulu. Ini bukan cinta yang datang dengan penuh kekhawatiran atau ketakutan. Ini adalah perasaan yang datang dengan tulus, dengan pengertian bahwa hubungan tidak selalu harus sempurna untuk menjadi berarti.

Setelah berhari-hari merenung, akhirnya Alisha memutuskan untuk menghadapi perasaannya sendiri. Ia menyadari bahwa tak ada salahnya untuk membuka hati kembali. Cinta pertama memang datang dengan banyak ketakutan dan keraguan, tetapi ia juga menyadari bahwa cinta itu adalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Cinta pertama mungkin tidak sempurna, tetapi ia tahu bahwa dengan Rian, ia bisa belajar untuk mencintai lagi, untuk memberi kesempatan pada hatinya.

Hari berikutnya, Alisha bertemu dengan Rian di kampus, seperti biasa. Mereka saling tersenyum, dan meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, kedekatan mereka terasa lebih hangat dari sebelumnya. Alisha tahu bahwa langkah kecil ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin tidak bisa ia prediksi, tetapi ia siap untuk menjalani.

“Rian,” kata Alisha dengan lembut. “Aku juga suka sama kamu. Aku ingin kita coba, tapi pelan-pelan, oke?”

Rian tersenyum lebar, dan matanya bersinar. “Aku juga siap, Alisha. Pelan-pelan aja, kita nikmati setiap momen bersama.”

Dan di situlah, di bawah langit biru kampus yang cerah, Alisha merasakan sesuatu yang baru. Cinta pertama memang penuh dengan ketidakpastian, tetapi di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa itulah keindahan cinta—penuh kejutan, penuh harapan, dan siap tumbuh seiring berjalannya waktu.***

————–THE END————–